近日,在国家卫生健康委、国家中医药局、国家疾控局、全国总工会、中国科协联合主办的“健康知识普及活动——2025年新时代健康科普作品征集”中,聊城鲁西骨科医院精心打造的四件健康科普作品,成功入选国家级权威平台——“健康中国”,面向全国公众展示。精准对接国家健康科普主题,聚焦群众关切,体现了医院将专业医学知识转化为普惠健康服务的能力,是助力“健康中国2030”战略落地的生动实践。

(“健康中国”官方平台我院部分入库作品截图)

精准聚焦:从常见病到全周期的健康守护

此次入选的作品紧扣公众健康需求,覆盖青少年、职场人群及老年群体。深度贴合不同人群健康需求,实现青少年、职场人群、老年群体全覆盖。

《每天1分钟拯救低头族颈椎》通过“1分钟颈椎放松操”教学,结合动画演示长期低头对颈椎的危害,并提供居家练习的简易动作;《科学超慢跑三阶训练法》针对久坐、运动损伤高发问题,提出“热身-慢跑-恢复”三阶段方案,强调低强度、高效率的运动原则;《守护银龄健康 共筑幸福晚年》与《七旬教授跑步数据背后的健康管理方法论》,前者聚焦老人髋部骨折,科学康复治疗至关重要;后者以真实案例解析高龄老人科学运动方法,激励老年人主动管理健康。

创新形式:让医学知识“活”起来

医院突破传统科普模式,打造沉浸式传播体系。在信息过载的时代,科学普及的效能不再取决于知识体量,而在于“轻量化传播+精准表达”的创新能力。这种以用户思维为导向的模式,正与新修订《科普法》“激发全社会创新活力”的要求深度共振,为构建全域科普生态提供了鲜活样本。在今年聊城市科普文艺大赛中获得二等奖的作品《心肺复苏》歌,将国际通用的急救指南浓缩为3分钟音乐短片,通过“歌词指引动作、旋律强化记忆”的设计,使学习成本大幅降低。

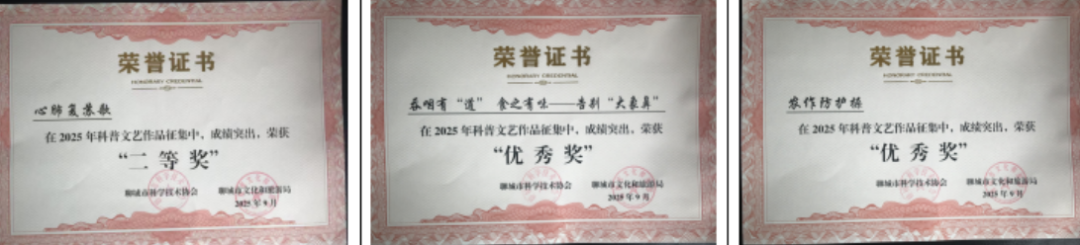

(在2025年聊城市科普文艺大赛中我院获奖作品)

“科普视频+健康义诊”的双线联动模式,推动科普从“单向传播”转向“双向互动”,凸显科学转化为生产力的民生价值。这一实践获得新华网、中国报道网等央媒聚焦,与新修订《科普法》“强化基层科普服务能力”高度契合,为科普工作提供了以党建为引领、技术为支点、需求为导向的宝贵经验。

社会影响:构建健康科普生态圈

作品入选背后,是医院长期深耕健康科普的积累。院长高卫东表示,我们持之以恒以“专业+趣味”为导向,创作更多接地气、有温度的科普作品,助力公众从“治已病”向“治未病”转变,为健康中国建设注入鲁西力量。

其实,4月11日的急救成功案例,揭示出科普创新的“乘数效应”:当轻量化传播降低参与门槛,精准表达消解知识鸿沟,普通人也能成为科学应用的“创新主体”。这种转变正推动聊城形成“知识传播—实践应用—反馈优化”的闭环生态。从立法层面看,新《科普法》强调的“激发创新活力”绝非抽象概念——它可以是植物园里一首救命的歌,是社区屏幕上两分钟的动画,更是每个市民触手可及的科学赋能。当聊城用轻量化传播破解“最后一公里”难题,用精准表达点燃公众参与热情,这座城市的实践已然证明:科普创新的终极价值,在于让科学精神真正融入社会发展基因,为创新驱动战略培育深厚的土壤。(田明山)